Dans une société qui prône l’interconnexion permanente et fait du lien social une vertu cardinale, aimer la solitude devient presque un acte de résistance. Ceux qui choisissent délibérément le silence plutôt que le brouhaha, la contemplation plutôt que la conversation, se retrouvent souvent étiquetés comme étranges, antisociaux, voire dysfonctionnels.

Ces phrases, nous les connaissons tous, nous qui trouvons dans la solitude non pas un refuge par défaut, mais un choix conscient et épanouissant. Le jugement social pèse lourd : on nous regarde avec inquiétude, pitié, ou incompréhension. Comme si notre capacité à nous suffire à nous-mêmes était une anomalie à corriger.

La société moderne a érigé la sociabilité en dogme. Être entouré, partager, communiquer, se montrer : voilà les injonctions constantes qui nous assaillent. Les réseaux sociaux amplifient cette pression : il faut afficher sa vie, ses sorties, ses rencontres. Celui qui ne joue pas ce jeu devient suspect aux yeux d’un monde qui a oublié que la solitude peut être un art de vivre.

Pourtant, quelle richesse dans ces moments où nous nous retrouvons seuls avec nos pensées ! La solitude n’est pas l’absence des autres, c’est la présence pleine à soi-même. C’est dans ces instants de silence que naissent les idées les plus profondes, que se révèlent nos vraies aspirations, que nous apprenons à écouter notre voix intérieure sans qu’elle soit couverte par le tumulte extérieur.

Comme disait mon papa : « J’aime être seul avec moi-même« .

L’amoureux de la solitude n’est pas un misanthrope. Il n’a pas peur des autres ou de la société. Il a simplement découvert que certains plaisirs ne se savourent qu’en tête-à-tête avec soi : lire un livre sans être interrompu, observer un paysage sans avoir à le commenter, réfléchir à une question sans devoir immédiatement la partager.

La société nous pousse constamment vers le groupe, vers le partage, vers la validation externe. Elle nous fait croire que nous ne sommes complets que dans le regard et l’approbation d’autrui. Ceux qui résistent à cette pression sont rapidement marginalisés, perçus comme inadaptés ou égoïstes.

On nous demande de justifier notre besoin de solitude comme s’il s’agissait d’une maladie.

Ces questions révèlent une incompréhension profonde : comment peut-on concevoir que quelqu’un puisse être heureux sans être constamment entouré, stimulé, occupé par les autres ?

Aimer la solitude, c’est aimer développer une relation riche avec soi-même. C’est savoir transformer un moment de silence en espace de création, un après-midi solitaire en voyage intérieur. C’est comprendre que nous sommes notre propre compagnie la plus fidèle, celle qui nous accompagnera du premier au dernier souffle.

Cette capacité à être seul(e) sans se sentir seul(e) est peut-être l’une des formes les plus abouties de l’autonomie humaine. Elle demande un apprentissage, une patience, une acceptation de soi qui effraie ceux qui ont toujours fui dans le bruit et l’agitation.

Oui, nous paraissons anormaux aux yeux d’une société qui a fait de la solitude un problème à résoudre. Nous dérangeons parce que nous prouvons qu’il est possible d’être épanoui sans suivre le modèle imposé. Notre contentement silencieux interroge ceux qui ne trouvent leur valeur que dans le reflet des autres.

Mais cette prétendue anormalité cache une vérité que peu osent reconnaître : nous avons appris à nous aimer assez pour apprécier notre propre compagnie. Nous avons développé une intimité avec nous-mêmes que beaucoup envient secrètement, même s’ils ne l’admettront jamais.

Le véritable défi n’est pas d’apprendre à aimer la solitude : cela vient naturellement à certains d’entre nous. Le défi, c’est de résister à la tentation de se compromettre, de céder à la pression sociale en acceptant des relations et des situations qui ne nous correspondent pas, uniquement pour « faire comme tout le monde« .

Cette auto trahison est peut-être plus douloureuse que tous les jugements extérieurs réunis. Car accepter les autres par complaisance, participer à des événements sociaux par obligation, maintenir des relations superficielles par conformisme, c’est diluer son essence dans un compromis permanent. C’est échanger son authenticité contre une acceptation de façade, sa paix intérieure contre une intégration artificielle.

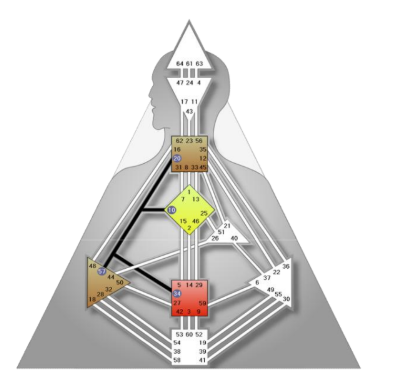

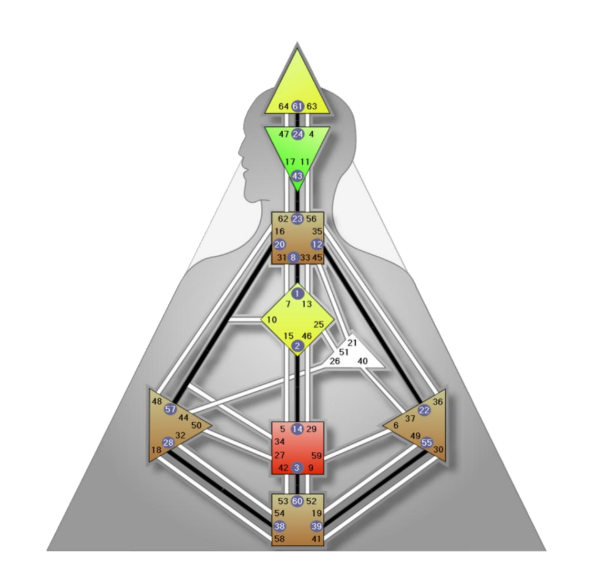

Lorsque l’on regarde l’individualité à travers le prisme du Design Humain (human design), elle prend naissance dans la circuiterie individuelle, où l’on trouve les circuits du savoir et du centrage. On trouve néanmoins 4 portes individuelles, qui, regroupées ensemble forme ce que le design humain appelle l’intégration, qui se concentre exclusivement sur sa propre survie et son autonomie personnelle, sans se soucier des autres.

L’intégration, c’est la capacité à incarner son fonctionnement intérieur sans jamais le justifier par le regard des autres.

Autonomie du soi : ne pas dépendre des autres pour prendre ses décisions et honorer ses besoins, ses rythmes et ses limites en priorité.

Responsabilité du soi : la seule responsabilité reconnue est celle envers son propre être : se nourrir, se développer, se protéger. Cette posture « tournée vers elle-même » implique de délaisser ou de minimiser les attentes sociales et relationnelles.

Les 4 canaux d’intégration forment un système énergétique particulier qui privilégie l’autonomie sur la dépendance.

Le canal 57/10 de la forme parfaite nous connecte à notre instinct de survie le plus profond, nous rappelant que nous sommes notre propre ressource la plus fiable.

Le canal 57/34 amplifie cette énergie en nous dotant d’une force brute qui nous permet de nous frayer un chemin seuls.

Le canal 10/20 de l’éveil nous permet d’être présents à nous-mêmes dans l’instant.

Tandis que le canal 34/20 du charisme nous donne cette présence dans l’instant qui peut influencer sans avoir besoin de s’adapter.

Ces énergies d’intégration sont souvent jugées sévèrement par une société qui valorise l’altruisme et le sacrifice de soi. On nous taxe d’égoïsme, d’égocentrisme, de manque d’empathie.

Le Design Humain nous enseigne la manière dont nous sommes conçu(e)s, notre fonctionnement, nos mécanismes sans évoquer la moralité. Certains sont à l’aise en groupe et valorisent le soutien, d’autres aiment partager en société, et d’autres sont épanouis dans leur solitude, et ne sont pas conçus pour se laisser influencer par les autres. ce n’est ni « bien » ni « mal ». C’est notre mécanique.

Ce qu’on appelle « égoïsme » n’est parfois que la reconnaissance honnête de nos besoins fondamentaux et de notre fonctionnement naturel.

Cet « égoïsme éclairé » devient alors une forme de sagesse : nous nous concentrons sur nous-mêmes non pas par mépris des autres, mais parce que c’est ainsi que nous accédons à notre plein potentiel. Ces configurations énergétiques nous poussent à nous centrer sur nous-mêmes pour être en mesure d’offrir notre meilleur au monde, sans nous disperser dans des relations qui nous vident ou des obligations qui nous détournent de notre nature.

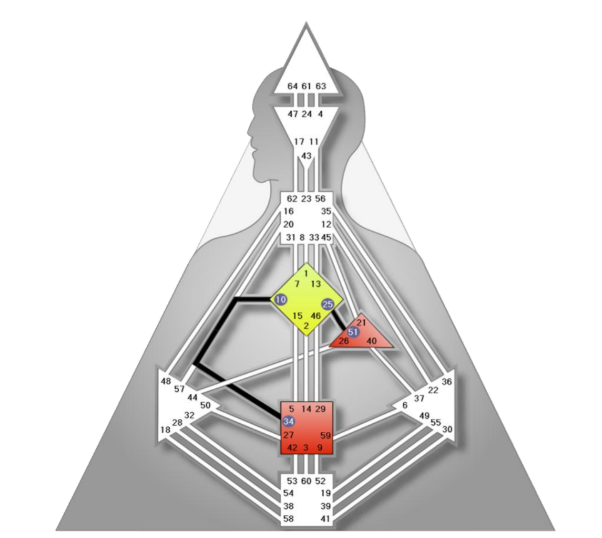

Au-delà de l’intégration, le défi de l’individuel réside dans sa nature même : il n’est pas là pour être influencé, mais pour influencer. Cette énergie porte en elle une résistance naturelle aux pressions extérieures, une imperméabilité aux tentatives de manipulation ou de conditionnement social.

Cette résistance peut paraître têtue, voire arrogante aux yeux des autres. Mais c’est précisément cette capacité à ne pas se laisser influencer qui permet à l’individuel d’apporter sa contribution unique au monde. S’il cédait aux influences extérieures, il perdrait ce qui fait sa valeur : sa perspective originale, sa capacité à voir au-delà des conventions, et son potentiel d’apporter des mutations.

Cependant, cette énergie porte aussi en elle une mélancolie profonde, une sensation de décalage permanent avec le monde. Cette mélancolie n’est pas pathologique, elle est le « prix » de l’individualité : voir différemment, ressentir différemment, être différent dans un monde qui prône l’uniformité.

Chaque porte individuelle possède sa propre signature mélancolique, une fréquence unique qui colore notre expérience de la solitude et de l’introspection. Cette mélancolie n’est pas une pathologie à guérir, mais une caractéristique fondamentale de notre individualité, une couleur émotionnelle qui nous appartient en propre.

Comprendre cette dimension permet d’appréhender pourquoi certaines personnes vivent leur solitude avec une intensité particulière, selon des rythmes et des thématiques qui leur sont propres. La mélancolie devient alors non plus un symptôme, mais une clé de lecture de notre unicité.

La conscience de l’intégration est nichée au coeur du centre splénique, ce centre archaïque directement connecté à notre instinct de survie, notre conscience corporelle et notre cerveau reptilien. Cette localisation n’est pas anodine : elle explique pourquoi cette mélancolie touche aux couches les plus profondes de notre être.

Le centre splénique gère nos peurs primaires, celles qui assurent notre survie depuis la nuit des temps. Il transforme la question existentielle du « lendemain » en alerte de survie. Ce n’est plus simplement « demain sera difficile« , mais « ma survie même est menacée par ce qui vient« .

Cette mélancolie face au lendemain active directement notre cerveau reptilien, cette partie ancienne qui ne connaît que la survie immédiate. Il perçoit chaque nouveau jour non pas comme une opportunité, mais comme un danger potentiel à traverser.

Le Réveil Difficile

La Résistance au Sommeil

Le Poids de la Survie

Le véritable danger survient lorsque l’individuel nie sa nature pour tenter de s’adapter. Quand il essaie de se conformer, de suivre les attentes sociales, de fonctionner comme les autres, il entre dans une dépression profonde. Cette dépression n’est pas un dysfonctionnement : c’est le signal d’alarme de son système énergétique qui lui rappelle qu’il s’éloigne de sa vérité.

La société médicalisera cette dépression, tentera de la soigner, de la normaliser. Mais le véritable remède réside dans l’acceptation de sa différence, dans l’embrassement de sa solitude naturelle, dans l’arrêt de la lutte contre sa propre nature.

L’autre piège est la recherche de causes : lorsqu’on tente d’expliquer rationnellement cette mélancolie, on s’engage dans une spirale destructrice :

La Réalité : Il n’y a pas de raison : cette mélancolie n’a pas besoin de justification. Elle EST, simplement, comme une couleur naturelle de votre design. Chercher une cause revient à demander pourquoi le bleu est bleu.

Encore une fois, c’est toute la magie du Design Humain qui nous permet :

Cette approche nous libère de la culpabilité et du jugement. Nous ne sommes pas égoïstes par choix moral, nous sommes conçus pour fonctionner de manière autonome. Nous ne fuyons pas les autres par peur ou par mépris, nous respectons notre architecture énergétique qui nous demande des temps de retrait pour nous régénérer et accéder à notre génie.

Comprendre ces mécanismes, c’est se donner la permission d’être soi sans justification, c’est transformer la honte en acceptation, c’est faire de sa différence une force plutôt qu’un fardeau.

Le courage véritable réside dans l‘acceptation totale de qui nous sommes, sans chercher à nous mouler dans les attentes d’autrui. C’est apprendre à dire non sans culpabilité, à assumer nos choix sans justification excessive, à vivre selon nos propres termes même quand cela dérange.

Cette acceptation de soi est un processus difficile. Elle demande de renoncer à l’approbation universelle, de faire le deuil de l’image de nous-mêmes que nous projetons parfois pour plaire. Elle exige de préférer la solitude authentique à la compagnie forcée, le silence choisi au bavardage imposé.

L’amour de la solitude n’est pas un repli sur soi, c’est un épanouissement vers soi. C’est choisir la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la superficialité, l’authenticité plutôt que la conformité. Et si cela fait de nous des êtres à part, alors assumons fièrement cette différence qui nous permet de cultiver une richesse intérieure que nul regard extérieur ne peut altérer.

Le plus grand acte de résistance, finalement, c’est de rester fidèle à sa nature profonde dans un monde qui nous pousse sans cesse à la renier.